Traduction : Michel Cordillot

Illustration : Camille Lavaud

Les Editions du sous-sol, Paris

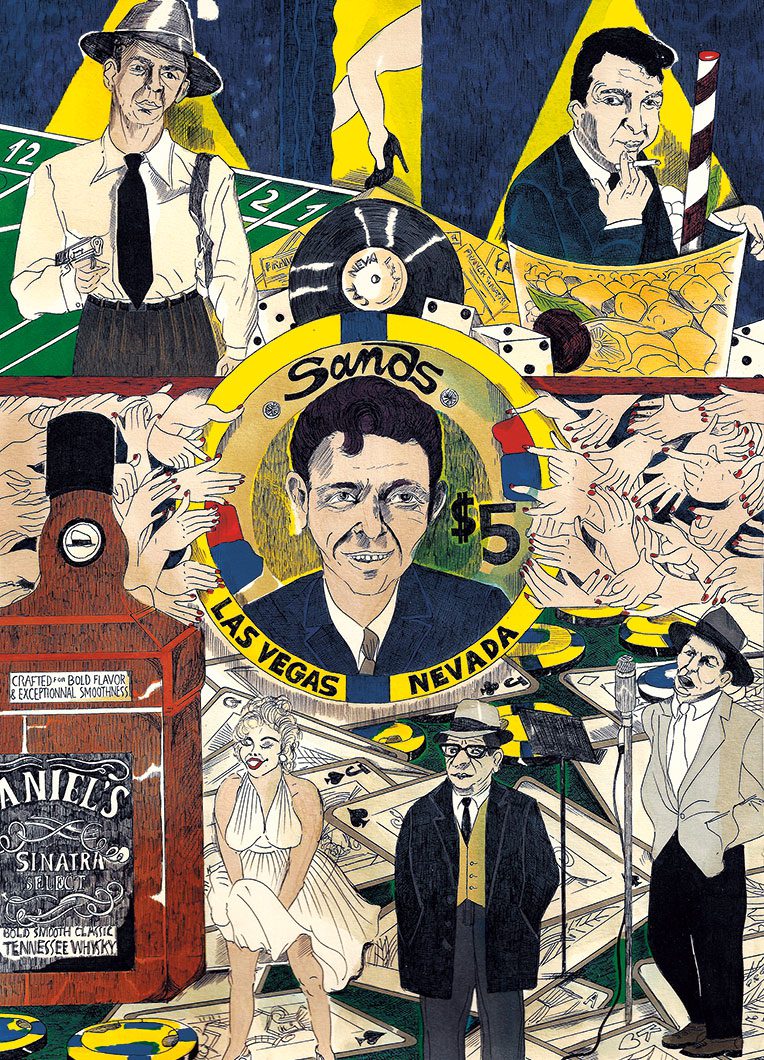

Au cours de l’hiver 1965, la rédaction du magazine Esquire demande à Gay Talese de réaliser un papier sur Frank Sinatra. Mais l’immense star, qui approche de la cinquantaine, ne semble guère disposée à répondre à la moindre interview. Pour autant, le journaliste ne se décourage pas et, redoublant de créativité, s’entretient avec l’entourage du chanteur qu’il se contente d’observer à distance. Le résultat est probant : l’article devient l’un des plus célèbres jamais publiés. Le New Journalism est né.

Illustration : Camille Lavaud

Les Editions du sous-sol, Paris

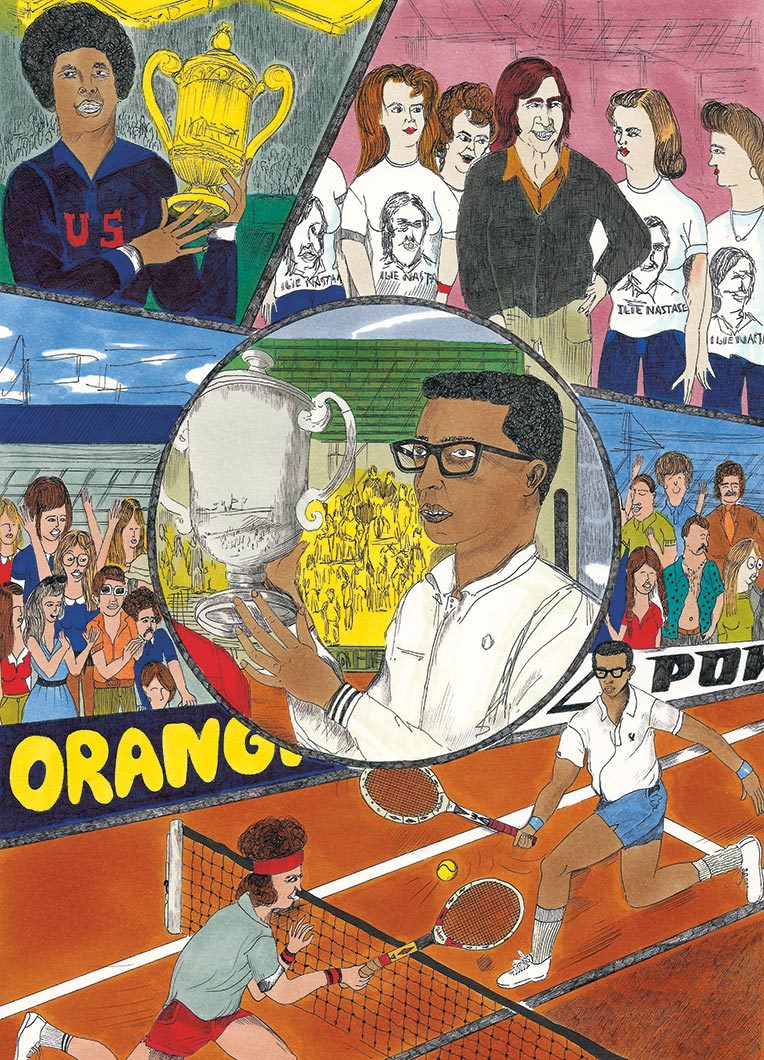

Le mot « personnalité » et son pluriel me posent problème – ils me gênent – notamment dans des formules telles que « de nos jours, le tennis manque de personnalités » ou « le tennis a besoin d’une nouvelle star qui soit une vraie personnalité ». Cela dit, si, à l’avenir, on me permet d’utiliser ce terme entre guillemets et de l’employer comme exact synonyme d’une expression composée de trois syllabes, de neuf lettres, commençant par un t, se terminant par un l (et comprenant, dans cet ordre, les lettres intermédiaires suivantes : r, o, u, plus loin d, u, espace, c et encore un u), alors, dans ce cas, personnalité et moi allons bien nous entendre.

Martin Amis, 1994 (extrait)

Illustration : Camille Lavaud

les Editions du sous-sol, Paris

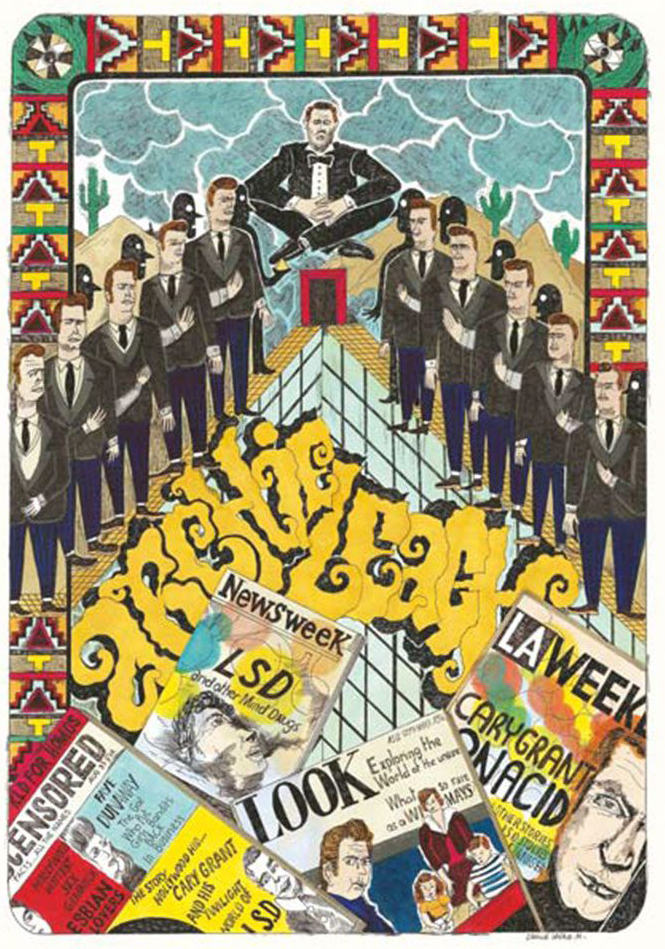

Avant Timothy Leary et les Beatles, le LSD était une drogue méconnue échappant à toute réglementation. Les années 1950 marquèrent un tournant. Cary Grant et Esther Williams, suivis par une partie du gotha hollywoodien, commencèrent à prendre du LSD dans le cadre de leur psychothérapie. La récente reprise des recherches scientifiques sur la molécule a incité les auteurs de l’article à raconter comment deux médecins de Beverly Hills firent la promotion d’une nouvelle drogue miracle, à cent dollars la séance, modifiant profondément la vie de leurs prestigieux patients.

© Adagp, Paris